Guten Abend!

In der Nr. 30 Jahrgang 1949 des "SPIEGEL" vom 21. Juli 1949 stand folgende Geschichte über die "ASIA" ex "DER DEUTSCHE" ex "SIERRA MORENA":

Karoscho und ab nach Leningrad

Totenschiffe

"Asia" steht in großen cyrillischen Buchstaben auf dem grauen, unansehnlichen Schiffsleib, der vor drei Monaten noch in der Ostsee vor der mecklenburgischen Küste lag. Jetzt belecken ihn die letzten Wellenausläufer, die an den Pier des früher Krögerschen Werftbeckens in Warnemünde klatschen.

Während des Krieges wurden dort Schnellboote gebaut. Nach dem Einmarsch der Russen ging Kröger in die Westzonen. Seine Werft wurde zum größten Teil demontiert. Das war 1945.

Knapp einen Büchsenschuß von dem Gelände entfernt, wo damals auch die großen Hallen der Heinkel-Werke gesprengt wurden, sind inzwischen neue Schiffshallen aus dem Dünensand gewachsen. 20 Millionen Mark schoß die SMA zu, damit es schneller geht. Denn der Name "Volkswerft Karl Liebknecht" ist für die neuen Werftbauten ebenso ein Kuckucksei wie der Name "Asia" für den 12000-Tonnen-Dampfer.

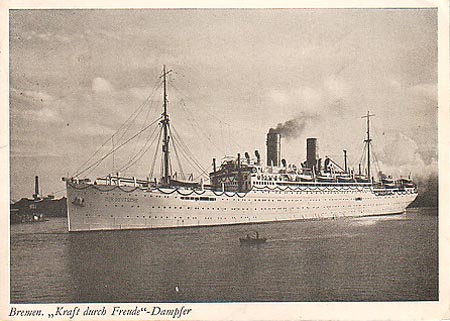

Die neue Werft ist eine Spezialreparaturwerft der "Krasnij Flot" für die Instandsetzung der großen Transport- und Passagierschiffe, die während des Krieges sanken und jetzt von einem Spezialkommando der Roten Flotte gehoben werden. Das mit "Asia" russisch etikettierte Schiff ist der ehemalige KdF-Dampfer "Der Deutsche". Ende 1944 wurde er vor Warnemünde von Superfestungen versenkt. Die Schäden sind nicht bedeutend. Die 2700 Mann zählende Werftbelegschaft hat Aussicht, ihr Soll vorfristig zu erfüllen.

Noch vor den Herbststürmen soll das Schiff so weit instandgesetzt sein, daß es die Fahrt nach Leningrad übersteht. Dort wird es dann aufgedockt und außenbords gründlich überholt, denn in Warnemünde fehlen dazu noch die Dockanlagen. Anschließend wird die "Asia" nochmals den Warnemündern Werftarbeitern überantwortet. Sie geben dem ehemaligen Totenschiff vor seiner endgültigen Ueberführung in sowjetische Dienste den letzten Schliff.

Nach dieser Methode haben die Sowjets vor der mecklenburgischen Küste eine stattliche Beute gemacht, von der niemand spricht.

Mit Widerständen nur gibt die See wieder her, was im Hagel der Bombenangriffe auf Grund ging. Aber die auf dem Dänholm im Strelasund stationierten sowjetischen Marineingenieure und Seepioniere haben - mit Unterstützung deutscher Spezialisten - im Laufe der Nachkriegsjahre eine erstaunliche Technik entwickelt, gesunkene Wracks zu demontieren und als Trophäen einzubringen.

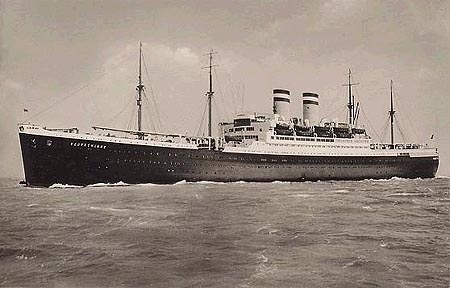

Die erste große Bergungsaktion galt der "Ozeana", einem 10000-Tonnen-Dampfer, der 1944 in der Mecklenburgischen Bucht vor Warnemünde von anglo-amerikanischen Bomben versenkt wurde. Ueber ein halbes Jahr dauerten die Vorbereitungsarbeiten, um das Wrack zu heben und in den Hafen zu schleppen.

Dutzende von Pontons wurden in die Tiefe gelassen und von Tauchern als Hebewerkzeuge an Kiel, Bug und Heck dirigiert. Diese Pontons sind eine Spezialität der Russen, die sie in der Rostocker "Neptun-Werft" bauen lassen.

Ein konischer Druckkörper aus starken Stahlwänden, der dem Meeresdruck widersteht und an seiner höchsten Stelle vier Meter Durchmesser hat, umgibt eine zwölf Meter lange Röhre. Die Arbeitsweise ist der eines U-Bootes ähnlich. Durch einen automatischen Regler geht der Ponton auf die gewünschte-Meerestiefe. Das als Ballast einströmende Wasser wird später wieder herausgedrückt, damit der an der Schiffswand befestigte Ponton dann das zu hebende Schiff langsam in die Höhe treiben kann.

Pumpen, Sauganlagen und große Hebekräne tun ein übriges, um das Wrack zu lüften.

Nach diesem Verfahren ist auch die "Ozeana" auf die Warnow-Werft gebracht worden, wo sie im Hennecke-Tempo zunächst gründlich überholt wurde. Dann hängten sich die Anstreicher an die Bordwand, um den alten Namen zu übertünchen und aus der "Ozeana" eine "Sibiria" zu machen. Im Geleit von drei sowjetischen Zerstörern dampfte das blitzblanke Schiff vor acht Wochen nach Wladiwostock, wo es künftig für den Ostasiendienst stationiert sein soll.

Die Spür- und Bergungsexperten der Roten Kriegsmarine haben einen genauen Plan der Schiffe aufgestellt, die zwischen der dänischen und mecklenburgisch-vorpommerschen Küste noch auf dem Meeresgrund ruhen.

In den Gewässern vor Warnemünde, wohin sich in den letzten Kriegsmonaten die Dampfer der Königsberger und Danziger Reedereien geflüchtet hatten, liegen noch fünf große Passagierschiffe, darunter die 7000-Tonnen-"Hansa". Unweit von Gjedser (in der Fährlinie des dänischen Trajektes, das seit eineinhalb Jahren dreimal in der Woche zehn Eisenbahnwagen des Pendelverkehrs Kopenhagen-Berlin hin- und herbringt) liegt noch ein 20000-Tonnen-Transportschiff auf Grund. Mit mehreren tausend Flüchtlingen aus Ostpreußen lief es im Januar 1945 auf Minen. Auch dieses Totenschiff soll bald gehoben werden.

Reiche Beute machten die Bergungssoldaten in der pommerschen Bucht vor Swinemünde, wo sie mehrere Rügendampfer, die früher von Stettin über Swinemünde nach Saßnitz und Kopenhagen fuhren, an die Oberfläche brachten.

Die 6000-Tonnen-"Berlin", deren Wrack schon einmal gehoben war, sackte noch einmal ab. Aber die Sowjets gaben nicht nach. Der Preis von abermals sechs Monaten Bergungsarbeit war ihnen nicht zu hoch, um einen aufgerissenen Schiffsleib abzuschleppen. Major Sariba, der Bergungskommandant, warf den deutschen Arbeitern Sabotage vor und ließ sie einsperren.

Auf dem ehemaligen Segelschulschiff "Gorch Fock", das Baldur von Schirach früher mit den bewährtesten Marine-Hitlerjungen bemannte, werden heute Stalinschüler seetüchtig gemacht. Vor eineinhalb Jahren hat es auch noch in der Pommerschen Bucht bei den Fischen gelegen. Jetzt flattern auf seinen Rahen Hammer und Sichel.

Die "Volkswerft" in Warnemünde gehört zu den "volkseigenen" Betrieben der Ostzone, die keinen Zweijahresplan kennen, weil die SMA mit ihnen ihre eigenen Pläne hat. Aehnlich steht es mit der "Volkswerft" in Stralsund, die serienweise Seiner baut, das sind schmale, fischkutterähnliche Boote aus Eisen und Stahl, die angeblich für den Fischfang im Schwarzen Meer bestimmt sind.

Ebensogut können sie allerdings als Schnellboote dienen. Jedenfalls werden sie mit überstarken Dieselmotoren (350 PS) ausgerüstet. Ständig sind russische Ingenieur-Offiziere auf der Werft. Sie mäkeln so lange, bis alles tipptopp ist. Erst dann sagen sie: "Karoscho!" Und ab nach Leningrad. Da hält es nicht mehr schwer, die Kanonen einzubauen.

Quelle:

DER SPIEGEL 30/1949

mfg Peter Hartung